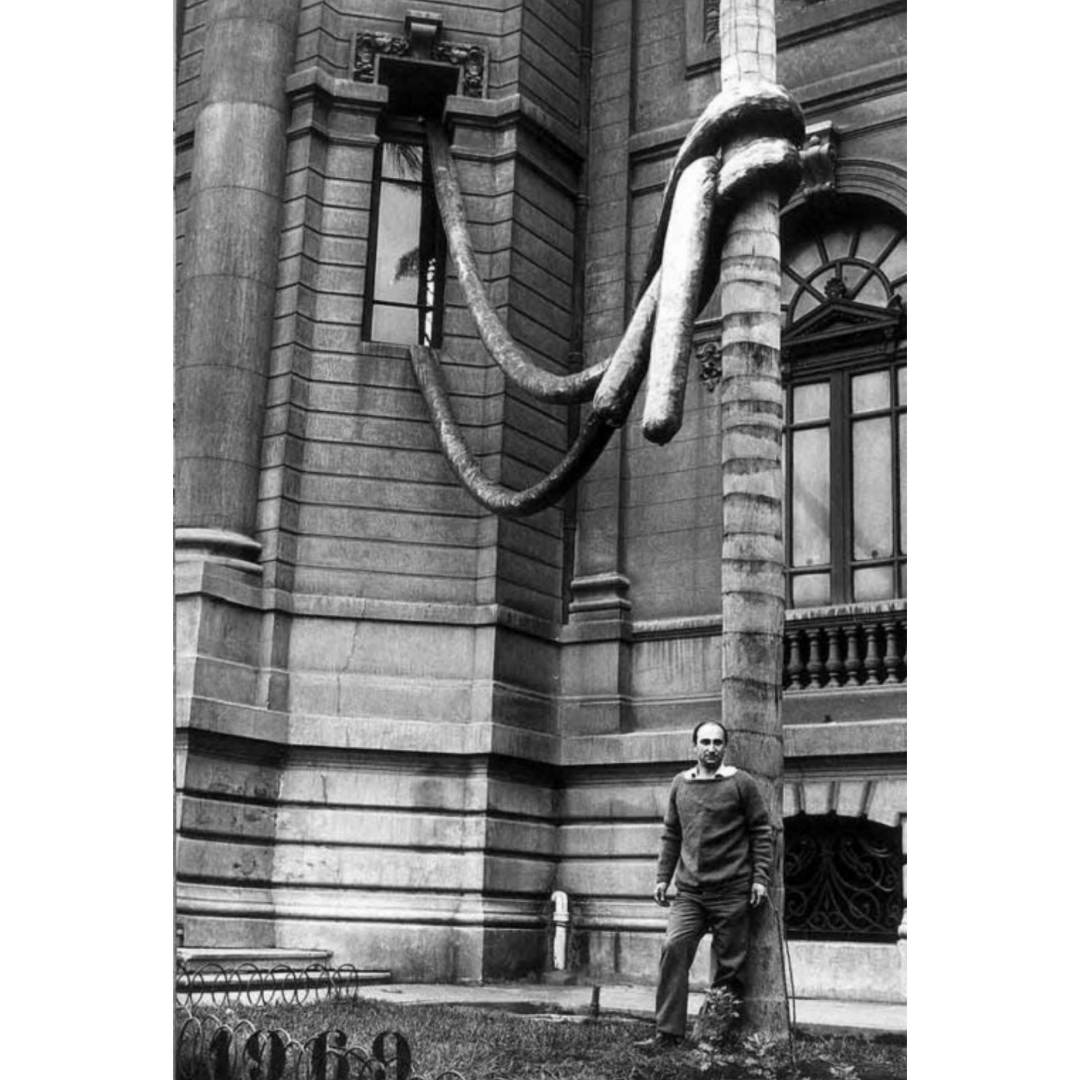

Un gusano de poliéster traslúcido recorre los pasillos del Museo de Bellas Artes. Su interior está relleno con cientos de hojas de papel de diario, como si hubiese tragado las páginas de la prensa nacional por tediosa, insultante o aburrida. El engendro le pertenece a Juan Pablo Langlois, un artista autodidacta quien decide que su obra -artefacto de rasgos escultóricos, instalativos y sociológicos- debe saltar al encuentro de los transeúntes que circulan frente al Museo. Desde la ventana más próxima a una palmera, la obra sale para aferrarse a ella. Anudada alrededor del tronco, y muy cerca de las palmas, el gusano parece estrangular al árbol, como las serpientes que asfixian a Laocoonte y sus hijos en aquel célebre conjunto helenístico. La obra se tituló “Cuerpos Blandos”. Entonces fue una curiosidad, hoy es un hito.

Instalada en 1969, la intervención inauguró una práctica significativa del arte nacional, provocar al público desde el frontis del museo nacional. Tradición institucionalizada, que enmarca todo acto provocador en su frontis, con un halo de subversión. Diez años más tarde un joven artista, Humberto Nilo, hizo lo propio. La suya fue una pieza aparentemente más discreta. Una silla de playa construida en metal acompañada de una pequeña pirámide y un agave en su maceta. Suerte de naturaleza muerta -entre pop, metafísica y costumbrista- como esos jóvenes que retozan sobre neumáticos en el peladero que abre Caluga o Menta. Pero el público de esos años -y la prensa especialmente-no se mostraron tan comprensivos. Cómo no podía criticarse al gobierno, despotricar contra el arte se ofrecía como un sucedáneo harto más seguro. Así lo entendió Enrique Lafourcade que en todas sus plataformas denostó a la obra y al artista. Y la atacó en nombre del Arte. Así con mayúsculas y muchos adjetivos.

Solo hace unas semanas Enrique Matthey, coterráneo de Nilo, se ha inscrito en esta genealogía ilustre que suma también al CADA, a Patricia Rivadeneira y a los piluchos convocados por Spencer Tunick. El artista, reconocido pintor y docente de la Universidad de Chile, ha instalado una obra monumental frente a la fachada del edificio de Emilio Jecquier, ese que se inauguró en 1910, con ánimo señorial y espíritu didáctico. La obra -una roca monumental pintada en uno de sus costados- parece haber sepultado para siempre a Rebeca Matte y su Icaro agónico. La escultura de la artista, instalada ahí en 1930, es una imagen icónica del museo y de la ciudad. Un hombre alado y caído a los pies de otro, que lo mira contrito. Padre e hijo, Unidos en la Gloria y en la Muerte, como reza el título grabado en el plinto, un urbano símbolo de la derrota, esa que tanto nos pesa en la historia y en las artes.

Pero aquello queda en suspenso, de momento es como si la roca instalada por Matthey, hubiese caído ahí, como un reposado meteorito, desafiando la tradición y la costumbre habitual. El artista confiesa que cada tanto se instala a escuchar los comentarios del público. Opiniones divididas. La juventud que se detiene a conversar y parece tener una postura más favorable a la instalación. Haciendo suya la provocación implícita del proyecto. Los mayores, en cambio, se muestran molestos o algo más escépticos frente al objeto extraño. Un a favor o en contra en plan artístico.

Matthey, venía pensando esta imagen hace años. Gracias a la ayuda del escultor Daniel Yañez logró materializar este proyecto. Ya no extraña en el artista, que le deforma a una obsesión que puede parecer arbitraria. Y es que él es un artista que decidió hace rato darle permiso a su inconsciente para regalarle imágenes, que administra luego con perseverancia sostenida y sabiduría burocrática. La obra parece continuar aquellas intervenciones gráficas que hiciera sobre distintos monumentos públicos (“La Resurrección de los Muertos”, 2015). Las líneas blancas recordaban entonces -y ahora- al pueblo yagán y a las culturas ancestrales en general. Una presencia -tantas veces negada- se instalaba sobre las efigies de los prohombres de la República, figuras que, como el propio Andrés Bello, tuvieron reservas, cuando no agrias opiniones respecto a los pueblos originarios. Ahora, esa roca, cuyo trazado blanco apunta hacia el sur, recuerda a esos antiguos habitantes, pero se resiste a cualquier interpretación fácil. ¿El llamado primitivismo aplastando a la cultura occidental?, ¿una engañosa vuelta a los orígenes?, ¿una alteración de las jerarquías culturales gracias a la escala y el emplazamiento? Quién sabe.

“Palabras Mayores”, como se titula la obra, dice tanto mostrándose como lo que no es, una roca “verdadera”, como lo que sí, una representación engañosa de un monumental material lítico. Dice tanto por lo que muestra; su presencia pétrea, sus signos mínimos trazados con pintura blanca, como por aquello que oculta, un monumento público que canta la tristeza de dos hombres imaginarios.